Every two years, the Berlin Biennale for Contemporary Art brings together international artists, theoreticians, and practitioners in exhibitions and accompanying programs. With its political profile, it stands for committed art that addresses the urgent questions of the present.

Kader Attia looks back on more than two decades of decolonial engagement. As an artist, thinker, and activist, he has been particularly engaged with the notion of repair—first of objects and physical injuries, and then of individual and societal traumas. Throughout his practice, repair has emerged as a mode of cultural resistance, a form of agency that finds expression in diverse practices and fields of knowledge. In his role as curator of the 12th Berlin Biennale, Attia made this form of agency the starting point of a program that involved contributors and audiences in a critical conversation, in order to find ways together to care for the now.

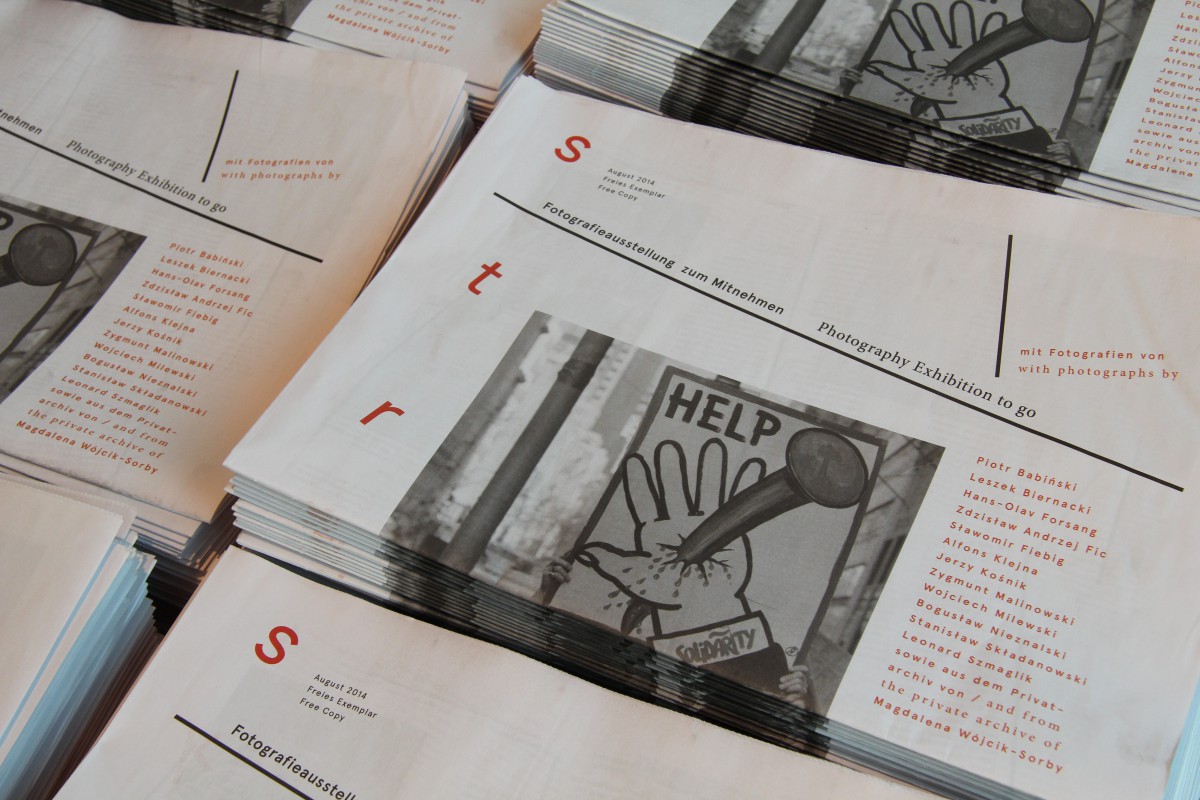

Artists from around the globe engaged with the legacies of modernity and the resulting state of planetary emergency. In addition to their works, the exhibition featured historical documents, including political and activist publications from the Archiv der Avantgarden – Egidio Marzona (AdA). The contributions revealed connections between colonialism, fascism, and imperialism, and proposed decolonial strategies for the future, oriented around a set of questions: How can a decolonial ecology be shaped? What role can non-Western feminist movements play in the reappropriation of historical narratives? How can the debate on restitution be reinvented beyond the return of plundered goods? Can the field of emotion be reclaimed through art?

Taking the restitution debate as a point of departure, the workshops and conferences of the 12th Berlin Biennale’s discursive program convene scholars, activists, and artists to explore how colonialism and imperialism continue to operate in the present.

+++

Alle zwei Jahre bringt die Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst internationale Künstler:innen, Theoretiker:innen und Praktiker:innen in Ausstellungen und Begleitprogrammen zusammen. Mit ihrem politischen Profil steht sie für eine engagierte Kunst, die sich den drängenden Fragen der Gegenwart stellt. Die 12. Berlin Biennale fand vom 11. Juni bis zum 18. September 2022 statt und wurde von Kader Attia zusammen mit Ana Teixeira Pinto, Đỗ Tường Linh, Marie Helene Pereira, Noam Segal und Rasha Salti kuratiert.

Kader Attia blickt auf mehr als zwei Jahrzehnte dekoloniales Engagement zurück. Als Künstler, Denker und Aktivist hat er sich insbesondere mit dem Begriff der Reparatur, zunächst von Objekten und körperlichen Verletzungen und schließlich von individuellen und gesellschaftlichen Traumata, beschäftigt. Die Reparatur hat sich dabei als eine Möglichkeit kulturellen Widerstands erwiesen, als eine Art der Handlungsmacht, die in unterschiedlichen Praktiken und Wissensformen Ausdruck findet. Als Kurator der 12. Berlin Biennale machte Kader Attia diesen Ansatz zum Ausgangspunkt eines Programms, das Beitragende und Publikum in eine kritische Debatte involvierte und in eine gemeinsame Suche nach Wegen, für das Jetzt Sorge zu tragen.

Künstler:innen aus verschiedenen Teilen der Welt beschäftigten sich mit den Hinterlassenschaften der Moderne und dem daraus resultierenden planetaren Notstand. Neben den künstlerischen Arbeiten waren in der Ausstellung historische Dokumente zu sehen, darunter politische und aktivistische Publikationen aus dem Archiv der Avantgarden – Egidio Marzona (AdA). Die Beiträge machten Verbindungslinien zwischen Kolonialismus, Faschismus und Imperialismus sichtbar und erprobten dekoloniale Strategien für die Zukunft entlang einer Reihe von Fragen: Wie lässt sich eine dekoloniale Ökologie gestalten? Welche Rolle können feministische Bewegungen aus dem Globalen Süden bei der Wiederaneignung historischer Narrative spielen? Wie kann die Debatte um Restitution über die Rückgabe geplünderter Objekte hinaus produktiv gemacht werden? Lässt sich durch Kunst das Feld der Emotionen zurückgewinnen?

In den Workshops und Konferenzen des Diskursprogramms der 12. Berlin Biennale kamen Wissenschaftler:innen, Aktivist:innen und Künstler:innen zusammen, um ausgehend von der Restitutionsdebatte zu untersuchen, wie Kolonialismus und Imperialismus in dieser Gegenwart fortwirken.

Zur Mediathek